相続の基礎知識(よくある質問)

不動産の相続登記や、その他の遺産相続手続で、よくご質問いただく事項について解説しました。基礎的なことを分かりやすくご説明することを目的としているため、厳密にいえば不正確な部分もありますので、実際に手続きをする際には司法書士へご相談ください。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では相続手続きのご相談をうけたまわっています。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。

相続の基礎知識(よくある質問)

Q1.被相続人・相続人とは

Q2.相続登記とは

Q3.相続登記の期限は

Q4.誰が相続人になるのか(法定相続人の決まり方)

Q5.代襲相続・再代襲とは

Q6.法定相続分はどう決まるのか

Q7.嫡出子・非嫡出子とは(婚外子には相続権があるのか)

Q8.遺産分割協議とは

Q9.遺贈とは(内縁の妻に遺産を残すには)

Q10.遺留分とは

Q11.推定相続人の廃除とは

Q12.相続人中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議

Q13.失踪宣告とは

Q14.寄与分とは

Q15.お墓、遺骨は相続財産に含まれるのか(祭祀財産の所有権)

A1.被相続人・相続人とは?

被相続人(ひそうぞくにん)とは、亡くなった人のことをいいます。

「相続は、死亡によって開始する」と民法に定められています。 つまり、人が死亡することにより相続が開始し、亡くなられた方は「被相続人」と呼ばれることになるのです。

民法第882条 相続は、死亡によって開始する。

これに対し、被相続人に属していた権利義務(財産や負債)を引き継ぐ人をのことを「相続人」といいます。誰が相続人となるかについても民法により規定されています。

A2.相続登記とは?

不動産(土地、建物、マンションなど)を所有している方が亡くなられたときに、その所有者の名義を相続人へ変更するためにおこなうのが相続登記(そうぞくとうき)です。

相続登記をもっと正確にいえば、「相続を原因とする所有権移転登記」となりますが、土地や家の名義変更(めいぎへんこう)と表現されることも多いです。

不動産を所有している人は、その不動産についての所有権の登記名義人として、法務局が管理している登記記録(登記簿)に氏名および住所が記録されています。

この登記名義人の氏名および住所を、被相続人から相続人へ変更するためにおこなうのが、相続登記(相続による所有権移転登記)です。

なお、たんに名義変更といったときには、相続のほかにも、贈与、売買、遺贈などさまざまな原因による場合があるので、どのような理由により不動産の名義変更をするのか確認する必要があります。

また、不動産登記の用語としては、名変(めいへん)とは、所有権登記名義人住所変更(または、登記名義人氏名変更)などのことをいいます。これは、所有者の住所や氏名が変わったときにおこなう登記であり、相続登記などの所有権移転登記とは異なります。

A3.相続登記の期限は?

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

この相続登記の義務化により、「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続(または遺贈)により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない」こととなっています。

改正前の不動産登記法では、不動産の所有権など権利に関する登記について登記申請することは義務ではありませんでした。相続により所有権を取得した場合であっても、その登記をするどうかは任意だったわけです。

それが、上記の法律改正により、相続登記を3年以内におこなうことが義務化されたわけです。なお、相続登記の申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています。

さらに、この相続登記の義務化に関する規定は、令和6年4月1日より前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても適用されます。よって、現時点で相続登記が済んでいない不動産がある場合、そのすべてが相続登記義務化の対象となっています。

ただし、現実には相続登記の申請が義務になったからといって、すぐに手続きを進めてくのは難しいケースも多くあります。たとえば、ずっと相続登記をしていなかったため、何代にもわたって相続が開始しているような場合です。

相続登記をしなければならないとしても、いったいどのように進めて行けばよいのかわからないような場合でも、まずは高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。

A4.誰が相続人になるのか

誰が法定相続人となるかは、民法により定められています。まず、被相続人に配偶者(夫、妻)がいる場合、その配偶者は必ず相続人となります。

そして、被相続人の子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹などが、次の順位により配偶者とともに相続人になります。

第1順位 被相続人の子

第2順位 被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)

第3順位 被相続人の兄弟姉妹

被相続人に子がいれば、その子が相続人となりますから、次順位である直系尊属は相続人とはなりません。子がいなければ直系尊属が相続人となり、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。

直系尊属とは?

直系尊属とは、父母、祖父母、曽祖父母などのことです。直系尊属が相続人となる場合、親等の近い方が相続人となります。つまり、父母のいずれかでも存命であれば、存命の父(または、母)が相続人となるので、同時に祖父母が相続人になることはありません。そして、父母がともに亡くなっている場合、存命の祖父母がいれば相続人となるわけです。

また、法定相続人が誰であるかを判断するにあたっては、代襲相続についても注意してください。

A5.代襲相続とはなにか

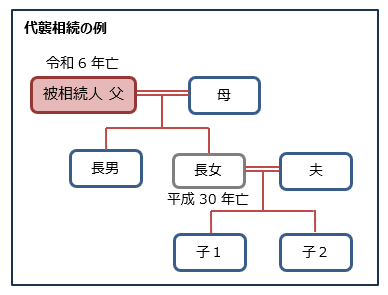

代襲相続とは、本来ならば相続人になるはずであった子(または兄弟姉妹)が、相続の開始(被相続人の死亡)前に死亡しているときに、その子(または相続人になるはずであった兄弟姉妹の子)が代わって相続することです。

上の図の場合、令和6年に父が亡くなったときの相続人は、長女が存命だったとすれば、配偶者(上の図では母と記載しています)、長男、長女の3人になります。

しかし、長女が父の相続開始前に死亡しているため、長女に代わって、被相続人の孫である子1、子2が相続人となるのです。したがって、上図の相続関係の場合、相続人は配偶者、長男、子1、子2の4人となります。

もし、代襲相続人となるはずであった孫も、被相続人が亡くなる前に死亡していた場合、その孫に子がいれば更に代襲相続します。これを再代襲といいます。

ただし、兄弟姉妹が相続人となるはずであった場合には、再代襲はしません。つまり、代襲相続によって相続人になる可能性があるのは、兄弟姉妹の子(甥・姪)までとなります。

なお、代襲相続は、相続人が相続開始前に死亡したとき以外に、相続人が欠格事由に該当する場合や、相続人が廃除された場合にも生じますが、相続人が相続放棄したときは代襲原因となりません。

つまり、被相続人の子が相続放棄した場合に、その相続放棄した子どもの子(被相続人の孫)が相続人になることはないわけです。

A6.法定相続分はどう決まるのか

配偶者のみが相続人であるときは、配偶者が唯一の相続人として相続財産のすべてを取得します。子(または、直系尊属、兄弟姉妹)のみが相続人である場合も、相続人となる子(または、直系尊属、兄弟姉妹)がすべての財産を相続します。

配偶者と、子(または、直系尊属、兄弟姉妹)が共同で相続人になるときの各相続人の相続分は次のとおりです。

各相続人の相続分

| 相続人 | 相続分 |

|---|---|

| 子および配偶者 | 子および配偶者が、それぞれ2分の1ずつ |

| 直系尊属および配偶者 | 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1 |

| 兄弟姉妹および配偶者 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 |

子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれの相続分は同じです。たとえば、子2人と配偶者が相続人ならば、相続分は子がそれぞれ4分の1ずつ、配偶者が2分の1となります。

また、被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、被相続人と父母のいずれかが異なる兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となります。

A7.嫡出子・非嫡出子とは

婚姻関係に無い男女の間に生まれた子(婚外子)であっても、父が認知していればその父の相続人となります。

嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことをいいます。嫡出子でない子のことを、非嫡出子といいます。子の中に、嫡出子と非嫡出子とがいる場合でもその相続分は同じです。

なお、かつては民法の規定により「嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1」と定められていましたが、平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になっています(同月11日公布・施行)。

生まれてから両親が婚姻した場合も、父が認知(婚姻の前後を問いません)していれば嫡出子の身分を取得します。これを、準正といいます。

なお、遺産分割協議にもとづいて相続登記をする際には、誰が法定相続人であるかを証明するための戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要です。そのため、他の相続人からは存在も知られていなかった子(いわゆる、隠し子)がいた場合でも、必ずその存在が発覚することになります。

A8.遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人の全員により、被相続人の財産をどのように分けるかを決める話し合いのことをいいます。

この協議(話し合い)の結果、つまり、相続人中の誰がどの財産を取得するのかを文書にしたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書には相続人全員が署名押印し、印鑑証明書を添付します。

相続登記(不動産の名義変更)、預貯金の相続などの手続きをする際には、この遺産分割協議書の提出が必要となります。

もしも、相続人による遺産分割協議が成立しなかったり、相続人による話し合いができないような場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることになります。

なお、被相続人は、遺言によって、共同相続人の相続分を定めたり、遺産分割の方法を指定したりすることができます。よって、法的に有効な遺言があり、その遺言内容にしたがって遺産の相続をするのであれば、相続人による遺産分割協議は不要だということになります。

A9.遺贈とは

遺贈(いぞう)とは、遺言により、遺言者の財産(不動産など)を贈与することをいいます。遺贈によれば、法定相続人ではない人に対しても遺産を引き継がせることができます。

たとえば、婚姻届を出していない内縁(事実婚)の夫婦の場合には、互いに相続人となる権利がありません。そのため、内縁の妻(夫)に法定相続人がいれば、すべての財産はその相続人のものになってしまいます。そこで、遺言書を作成し、遺贈をすることにより、内縁関係の配偶者に対して遺産を残すことができるのです。

他にも、独身で相続人となる兄弟姉妹(または代襲者)がいない場合などには、遺贈をすることにより、自分の望む人などに財産を遺すことが可能となります。

ただし、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、直系尊属、子など)には遺留分があります。そのため、特定の人に全財産を遺贈したとしても、遺留分侵害額の請求を受ける可能性もあります。

遺贈をするために遺言書を作成する場合には、専門家(弁護士、または司法書士)に相談したうえで手続きを進めていくことをおすすめします。

A10.遺留分とは?

被相続人は、遺言書を作成することによって、すべての財産を特定の人に引き継がせることも可能です。たとえば、「すべての財産を妻に相続させる」との内容の遺言をすることもできます。

しかし、このような場合でも、兄弟姉妹を除く法定相続人(妻、直系尊属、子)には、一定の相続分を受け取る権利があります。これを遺留分といいます。

遺留分の権利を持つ相続人は、配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分はありません。被相続人の意思に反してまでも、兄弟姉妹に遺産を相続させる必要はないからです。

遺留分の権利を持つ相続人についての、具体的な遺留分の割合は次のとおりです。

1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1

2.それ以外の場合 被相続人の財産の2分の1

遺留分権利者が複数いる場合は、遺留分全体を法定相続分の割合に従って分配します。たとえば、遺産の総額が1000万円で、相続人が妻と子2人の場合の遺留分は次のようになります。

遺留分全体は、相続財産の2分の1なので500万円。法定相続分は妻が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつ。したがって、妻の遺留分は250万円、子は125万円ずつ。

遺留分があることで、たとえば、「長男に全ての財産を相続させる」との遺言を残して夫が亡くなった場合でも、妻は遺留分である250万円を受け取る権利を持つのです。遺留分権利者がおこなうこの請求のことを、遺留分侵害額請求といいます。

A11.推定相続人の廃除とは?

特定の相続人に一切の遺産を渡したくないと思っても、(兄弟姉妹を除く)法定相続人には遺留分があるため、自らの遺留分相当の遺産を渡すよう請求することができます(遺留分侵害額請求)。

しかし、次に掲げる事由があるときには、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

1.推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたとき

2.推定相続人が、被相続人に重大な侮辱を加えたとき

3.推定相続人にその他の著しい非行があったとき

なお、推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者をいいます。たとえば、自身に妻と子2人がいる場合、その妻と子2人が推定相続人です。

家庭裁判所により廃除が認められると、廃除された者は相続権を失います。相続人ではなくなるため、遺留分も当然ありません。このように推定相続人の廃除は強力な効果を生じさせますから、家庭裁判所に申立をすれば簡単に認められるというわけではありません。

廃除事由に該当するかの判断は慎重に行われており、その基準としては、「当該行為が被相続人との家族的共同生活関係を破壊させ、その修復が著しく困難なほどのものであるかどうか」によります。

推定相続人の廃除を家庭裁判所に申立できるのは、被相続人に限られ、他の推定相続人が申立をすることはできません。ただし、廃除の意思表示は遺言により行うこともでき、その場合は、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の請求をすることになります。

A12.相続人中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議は?

相続人中に行方不明者がいる場合、不在者の財産管理人を選任することになります。

不在者とは「それまでの住所(または居所を去って)容易に帰ってくる見込みのない者のこと」をいい、生死不明であるとは限りません。また、仮に生死不明だったとしても失踪宣告を受けるまでは「不在者」であることになります。

行方不明(不在者)であっても、もちろん相続権はありますから、不在者を除外して遺産分割協議を行うことはできません。そこで、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう必要があるのです。

なお、ただ単に「どこに住んでいるか分からない」というのは不在者ではありません。この場合、住民票や戸籍附票などにより現在の住所を調査して、その相続人に連絡を取り遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。

こういう場合でも、遺言書により誰に遺産を引き継がせるかを指定しておけば、遺産分割協議を行うことなく相続登記をすることが可能です。

また、行方不明者がいても、法定相続分通りに登記することは可能ですが、それでは行方不明者の持分を処分することができないので、目的を達せられないことが多いでしょう。

A13.失踪宣告とは?

不在者(従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者)の生死不明な状態が一定期間続いたとき、家庭裁判所への申立てにより失踪宣告がされます。

一定期間とは、通常の場合には7年間(普通失踪)、戦争,船舶の沈没,震災などの場合には、死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去ってから1年間(危難失踪)、生死不明の状態が継続している必要があります。

失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。「死亡したものとみなされる」ことにより、その方について相続が開始することになりますから、相続人による財産の処分が可能になります。

A14.寄与分とは?

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について、特別の貢献(寄与)をした人に対し、本来の法定相続分を超える相続分(寄与分)を与えようとするものです。

寄与分が認められるのは、『被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付』、『被相続人の療養看護』その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に限られます。

直系血族(親子)、兄弟姉妹には、互いに扶養義務がありますから、その扶養義務の範囲内の行為であったならば寄与分は認められません。寄与行為があったとされるのは、扶養義務を超える特別の寄与によって被相続人の財産の維持・増加したときです。

たとえば、被相続人の家業に従事していたとしても、従業員として相応の給料を受け取っていたり、あるいは、給料として支給を受けているものがなかったり少額であったとしても、生活全般が被相続人の事業からの収入で賄われていたり、被相続人の財産である家屋に無償で同居していたというような事情がある場合は、寄与があったとは認めにくいとされています。

A15.お墓、遺骨は相続財産に含まれる?(祭祀財産の所有権)

お墓(墓地、墓石)は相続財産(遺産)に含まれません。お墓などの祭祀財産(さいしざいさん)は、相続とは関係なく祭祀を主宰すべき者(祭祀承継者)が承継するものとされています。

祭祀財産とは、祖先を祭るために使用される家系図、位牌、仏壇、墓碑、墓地などをいいます。祭祀財産は相続財産に含まれないのですから、被相続人が指定すれば、内縁の妻など法定相続人でない人が引き継ぐこともできます。

また、相続放棄をした場合であっても、祭祀財産を引き継ぐことはまったく問題ありません。

「相続の基礎知識(よくある質問)」の関連情報

・相続手続きのご相談

・相続・遺言の用語集

・相続登記のよくある質問

・相続関連のよくある質問と回答

・遺産分割協議のよくある質問

・わかりやすい相続登記(不動産の名義変更を司法書士に頼みたい方へ)

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。

ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。

ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。

※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ

松戸市の相続登記のご相談なら

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。

松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。