被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が違う場合

(最終更新日:2025年10月6日)

相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)では、登記記録(登記簿)上の住所と被相続人の最後の住所が異なる場合であっても、事前に登記名義人住所変更等の登記を行う必要はなく、そのまま相続登記の申請をすることができます。

ただし、登記記録上の所有者と被相続人とが同一人であることを証明するため、本籍および登記記録上の住所の記載のある住民票または戸籍の附票等が必要となります(登記記録上の住所と本籍が同一である場合を除きます)。

なお、司法書士に相続登記を依頼する場合、必要書類の判断は司法書士が行いますので、相続人ご自身が本ページの記載内容を理解しておく必要はありません。以下の記載は、あくまでも参考知識として興味のある方のみご覧ください。

相続登記のことなら、何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)にご相談ください。当事務所へのご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

・相続登記のご案内(松戸市の高島司法書士事務所)

被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が違う場合(目次)

1.相続登記の前の登記名義人住所変更は不要

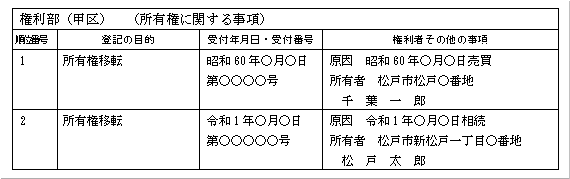

不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)には、所有者の住所および氏名が記載されています。この住所は、引っ越しにより住民票の住所が変わっても自動的に書き換えられるものではなく、不動産の所有者が自ら登記申請を行わなければならないのが原則です(この場合に行うのが「登記名義人住所変更」です)。

そのため、登記簿上の住所が古いままになっているケースも少なくありませんが、相続による所有権移転登記を申請する際は、登記簿上の住所と被相続人の最後の住所が異なる場合であっても、そのまま相続登記の申請をすることができます。

一方、相続による場合ではなく、売買や贈与などを原因とする所有権移転登記を申請する際には、登記簿上の住所と現住所が異なる場合、事前に住所変更(登記名義人住所変更登記)を行う必要があります。

このとおり、相続が原因の場合は、同じ「所有権移転登記」であっても、事前の住所変更登記は不要です。

2.被相続人の住所が変わっている場合の必要書類

「被相続人の最後の住所」と「登記記録上の住所」とが異なる場合には、登記記録上の所有者と、被相続人とが同一人であることを証明するための書類が必要となります。

まず、被相続人の登記記録上の住所と、相続を証する情報として提出された戸籍謄本等に記載された本籍が同一である場合には、それだけで被相続人の同一性が確認できるものとされています。したがって、この場合は被相続人の最後の住所を証する書類の提出は不要です。

なお、この本籍は被相続人の「最後の本籍」である必要はなく、過去の一時期にあった本籍であっても差し支えありません。

一方、被相続人の登記記録上の住所と、戸籍謄本等に記載された本籍が異なる場合には、本籍および登記記録上の住所が記載された住民票または戸籍の附票等が必要となります。

具体的には、住民票除票に記載された住所が登記記録上の住所と一致する場合には、それだけで足ります。登記記録上の住所がさらに以前のものである場合には、戸籍(除籍・改製原戸籍)の附票などを取得する必要があります。

また、登記記録上の住所が記載された住民票除票や戸籍の附票等を取得できない場合には、所有権に関する被相続人名義の登記済証を添付します。詳細については、相続登記の必要書類のページの「登記済証(登記識別情報通知)」の解説をご覧ください。

3.どうして登記記録上の住所の証明が必要なのか

被相続人と相続人との親族関係や、相続の開始(被相続人の死亡)などの事実は、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)によって証明されます。しかし、戸籍謄本等に記載されているのは「氏名」と「本籍」のみであり、住所は記載されていません。

一方、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているのは、所有者の「住所」と「氏名」です。

本籍と住所とは異なる場合が多いため、戸籍謄本に記載されている人と、登記事項証明書に記載されている人とが同一人であるかどうかを、戸籍謄本だけでは判断できません。

そのため、相続登記を申請する際には、本籍が記載された住民票(または戸籍の附票)を提出することにより、本籍と住所を結びつけて同一人であることを証明する必要があります。

さらに、登記記録上の住所と被相続人の最後の住所が異なる場合には、登記記録上の所有者と被相続人が同一人であることを確認するための書類が必要となります。

なお、被相続人の登記記録上の住所と、相続を証する情報として提出された戸籍謄本等に記載された本籍が同一である場合には、それだけで被相続人の同一性が確認できるものとされています。

このため、登記実務上は、被相続人の最後の住所を証する書類の提出は不要とされています。

4.住所変更をしないでいた場合の問題点

前述のとおり、相続による所有権移転登記を申請する際には、登記簿上の住所と被相続人の最後の住所が異なる場合であっても、事前の住所変更登記(登記名義人住所変更登記)は不要です。

ただし、登記記録上の所有者と被相続人が同一人物であることを証明するため、本籍および登記記録上の住所が記載された住民票または戸籍の附票などの書類が必要となります(登記記録上の住所と本籍が同一である場合を除きます)。

したがって、登記名義人住所変更登記は不要であっても、過去の住所を証明するための書類を取得する必要があるという点に注意が必要です。

(1)過去の住所を証明する書類が取得できない場合がある

転居などにより住民票が消除された場合、かつては消除の日から5年が経過すると、その住民票の除票は保存期間の経過により発行されなくなっていました。

戸籍の附票についても、消除または改製の日から5年が経過すると、同様に廃棄されてしまっていました。

そのため、長期間にわたり住所変更登記を行わずに放置していた場合、登記簿上の住所と被相続人の同一性を証明する書類が取得できず、相続登記の申請に支障をきたすケースがありました。

(2) 法律改正による保存期間の延長

法改正により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が「5年」から「150年」に延長されました。

これにより、消除または改製が平成26年6月20日以降のものについては、長期間にわたり証明書の交付を受けることが可能となっています。

ただし、それ以前に消除または改製されたものについては、既に保存期間が経過しているため交付を受けることはできません。

なお、市町村によっては、保存期間が経過している住民票の除票や戸籍の附票等であっても、実際には廃棄せずに保管している場合があります。

事前に電話等で確認できるときもありますが、まずは請求を行い、すでに廃棄されている場合には、その旨を証明する「廃棄証明書」等の交付を受けられることもあります。

住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました

住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。ただし、同施行令の施行日が令和元年6月20日であるため、5年前の平成26年6月19日以前に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票については、すでに保存期間が経過しているため、適用の対象外となります。

つまり、現在では平成26年(西暦2014年)6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間は150年になっているので、被相続人が死亡したのが平成26年(西暦2014年)6月20日であれば、その後150年間は住民票除票が取得できるわけです。また、戸籍の附票の場合には、被相続人の死亡後でも同籍の存命者がいる限り消除されないので、被相続人の死亡が平成26年(西暦2014年)6月20日より前であっても取得できる可能性があります。

5.登記名義人住所変更の義務化

令和8年(2026年)4月1日から、所有権の登記名義人についての住所等変更登記の申請が義務化されます。これにより、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内に、その変更登記を申請しなければならなくなります。

また、この義務化の施行日(令和8年4月1日)より前に住所等が変更されている場合であっても、変更登記を行っていないときは、令和10年(2028年)3月31日までにその変更登記を申請しなければならないと定められています。

そして、正当な理由なく住所等の変更登記の申請を怠った場合には、5万円以下の過料の対象となります。

今回の義務化が行われる以前は、所有権登記名義人の住所や氏名の変更登記は任意でした。そのため、引っ越しや結婚などによって住所・氏名が変わっても、変更登記を行わないまま放置されているケースが多く見られました。

このような状況の結果として、相続登記を行おうとした際に、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が異なっているという事例が頻発していたのです。

登記名義人住所変更等の登記申請が義務化されたとはいえ、施行直後にすべての不動産について住所変更登記が完了するわけではありません。そのため、今後も当面の間は、相続登記の際に登記簿上の住所と被相続人の住所が異なるケースが一定数発生すると考えられます。

・相続登記のご相談はこちら

松戸市の相続登記のご相談なら

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,400件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2025年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。

松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。

ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。

ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。

※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ