相続登記の進め方(遺産分割協議による場合)

相続登記のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。当事務所へのご相談は完全予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

相続登記の進め方(相続登記は自分で出来るのか)

(最終更新日:2025年9月24日)

相続登記をする場合、最初から不動産登記の専門家である司法書士にご相談いただければ、相続人の方がご自分で事前準備や調査をする必要はありません。それでも、事前に相続登記の進め方を知っておきたいという方は、このページをご覧いただければ、相続登記の手続きの流れについてご理解いただけるかと思います。

また、このページに書かれている内容は、ご自身で相続登記をしたいと考えている方にとっても役立ちます。ここで一通りの流れを確認することで、ご自分で相続登記の手続きをすることができるかどうかをご判断いただけるはずです。

なお、このページでは、個々の手続きのやり方をすべて解説しているわけではなく、それぞれの段階でどのようなことを行うのかを、できるだけ分かりやすくご説明することを目的としています。

そのため、厳密にいえば正確ではなかったり、すべてのケースに当てはまるわけではない記載も含まれます。ご自身で相続登記をしようとお考えの方は、法務局のウェブサイトに詳しい解説があります(相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ)。この解説などを確認したうえで、ご自分で相続登記ができると判断された場合には、実際に手続きを行うことも可能かもしれません。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続登記の初回ご相談およびお見積もりを無料で承っております。よって、「自分で相続登記を行うことも可能かもしれないけれども、司法書士費用の見積もりを見てから判断したい」という場合にもご利用いただけます。

お見積もりだけであれば費用は一切かかりません。また、特にご要望があった場合を除き、初回無料相談の後に当事務所からご連絡を差し上げることはございませんので、安心してご相談にお越しください。

当事務所へのご相談は完全予約制です。ご相談予約・お問い合わせのページをご覧いただき、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。あわせて、松戸市の高島司法書士事務所による相続登記、遺産相続手続きのページもぜひご覧ください。

相続登記の進め方

1.登記する不動産の特定

相続登記の手続きを行う際には、まず最初に相続財産である不動産を特定します。

ご自宅の相続登記であれば、土地と建物が1つずつ(家屋とその敷地)である場合が多いですが、そのほかにも私道(公衆用道路)を所有(共有)しているケースもあります。

また、マンション(敷地権付区分建物)の場合でも、専有部分の建物とその敷地権の登記のほかに、集会所などの共有持分を有している場合もあります。

相続登記を行う際には、被相続人が所有していた不動産すべてについて手続きをするようにします。後になって相続登記が漏れていた不動産が判明した場合には、再び他の相続人の協力を得て手続きをしなければならないこともあるため、注意が必要です。

相続財産である不動産の調査には次のような方法があります。

(1) 権利証(登記済証・登記識別情報通知)の確認

売買・贈与・相続などにより所有権を取得した際に交付されている権利証(登記済証・登記識別情報通知)があれば、その記載により所有不動産を確認できます。

ただし、後から追加で土地を購入している場合もあるため、ほかにも権利証(登記済証、登記識別情報通知)などがあれば、すべて確認するようにします。

(2) 固定資産税の納税通知書(または固定資産評価証明書)の確認

固定資産税の納税通知書(課税明細のページ)にも所有している不動産が記載されていますが、固定資産税が非課税となっている公衆用道路などは記載されていないことがあるため注意が必要です。

納税通知書(課税明細)に記載されていない不動産があるかどうかを確認するためには、市役所などで名寄帳を発行してもらい調査する方法もあります。

(3) 共同担保目録の確認

住宅ローンを借り入れて不動産を購入している場合、取得した不動産すべてに抵当権を設定するのが通常です。そのため、登記事項証明書の共同担保目録を確認することで、私道(公衆用道路)などを所有しているかどうかを把握できる場合もあります。

不動産を購入した本人であれば、私道(公衆用道路)を合わせて取得したかどうかを把握しているのが一般的です。しかし、相続人に正しく伝えていなかったり、本人自身が忘れてしまっていることもあります。

そのため、私道(公衆用道路)が存在する可能性がある場合には、できる限りの調査を行うことが望ましいでしょう。

ただし、上記のような調査を司法書士に依頼せず、相続人ご自身で行うのは困難な場合も少なくありません。相続財産である不動産の特定が難しいときには、最初から司法書士に依頼されることをおすすめします。

相続財産である不動産の特定ができたら、そのすべてについて最新の登記事項証明書を法務局で取得します。遺産分割協議書を作成する際には、固定資産税の納税通知書などを基にせず、登記事項証明書の記載に従って正確に記載する必要があるためです。

2.戸籍等の取得と相続人の確定

遺産分割協議による相続登記を行う際には、被相続人の出生から死亡に至るまでの連続したすべての戸籍謄本(または除籍謄本・改製原戸籍謄本)が最低限必要となります。

生まれてから死亡するまでの戸籍の記載を確認することで、被相続人の子の存在をすべて把握することができるからです。

たとえば、再婚している方の場合には、前妻(前夫)との間に子がいるかどうかが、過去の除籍謄本などの記載により分かります。また、婚姻関係にない方との間に子がいる場合も、父親がその子を認知していれば戸籍に記載されます。

かつては、出生にさかのぼるすべての戸籍を取得することは、相続手続きを進める上で非常に大変な作業の一つでした。戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)は、本籍のある市区町村でなければ交付を受けられなかったからです。

一人の人が生まれてから死亡するまでに本籍が何度も変わることは珍しくありません。そのため、本籍が置かれていたすべての市町村に対して戸籍の請求をしなければなりませんでした。

しかし、令和6年3月1日から「戸籍証明書等の広域交付」が始まったことにより、本籍地が遠方にある場合でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口で戸籍を請求できるようになりました。

さらに、必要な戸籍の本籍地が全国各地に分かれている場合でも、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できるため、複数の役所に出向いたり郵送で請求したりする必要がなくなりました。

ただし、広域交付で請求できるのは、戸籍に記載されている本人、またはその直系尊属・直系卑属(本人の配偶者、父母や祖父母、子や孫など)に限られます。

そのため、相続人が兄弟姉妹(またはその代襲者)である場合などには、広域交付では必要な戸籍をすべて取得できないことがあります(広域交付の詳細については「戸籍謄本等の広域交付について」をご覧ください)。

また、多数の戸籍を収集できたとしても、その記載内容を読み取り、相続人を正確に確定する作業は容易ではありません。遺産分割協議など次の手続きに進む前に、専門家(司法書士・弁護士)による確認を受けることをおすすめします。

3.誰が不動産を取得するかの決定(遺産分割協議)

被相続人が所有していた不動産を特定し、必要な戸籍を収集して相続人を確定したら、次に、相続人のうち誰が不動産などの遺産を取得するかを決定します。この遺産の分け方についての話し合いを「遺産分割協議」といいます。

なお、不動産以外にも被相続人が所有していた財産がある場合には、それらも特定したうえで遺産分割協議を行う必要がありますが、ここでは不動産についての相続登記に限定して解説します。

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。相続人全員が一堂に集まる必要はありませんが、協議が成立した後には、相続人全員が合意内容を記載した遺産分割協議書に署名し、実印で押印する必要があります。

不動産を誰が取得するかは、相続人全員の合意により決定します。相続人の一人が単独で取得することも、一部の相続人が共有で取得することも、全員が相続分に応じて共有で取得することも可能です。要するに、相続人全員が合意する限り、どのような分け方でも問題ありません。

ただし、不動産を共有で取得すると、将来売却などをする際に手続きが複雑になり、トラブルの原因になることもあります。実務上は、一人の相続人が単独で取得するケースが多いといえます。具体的な分け方については、司法書士などの専門家に相談したうえで決定するのが安心です。

また、多額の財産がある場合には、相続税の検討も必要になります。その場合には、遺産分割に入る前に税理士へ相談すべきケースもあります。このような場合でも、まずは司法書士にご相談いただければ、必要に応じて税理士をご紹介します。

なお、遺産分割協議により不動産を取得できるのは法定相続人に限られます。たとえば、孫や子の配偶者は法定相続人に該当しないため、相続により不動産を取得することはできません(孫については代襲相続人となっている場合を除きます)。

遺産分割協議がまとまらない場合や、話し合いができない相続人がいる場合には、弁護士に依頼して交渉を行ったり、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てる必要が生じることもあります。

誰に相談すべきか分からないときでも、まずは相続登記の専門家である司法書士にご相談ください。状況を伺ったうえで、必要に応じて適切な専門家をご案内します。

4.遺産分割協議書の作成と署名・押印

不動産を誰が取得するかについて相続人全員の合意が得られたら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し実印で押印します。

遺産分割協議書は、相続人全員が同じ1通の書面に署名・押印するのが一般的です。ただし、相続人の人数分だけ同一内容の遺産分割協議書を作成し、それぞれに署名・押印しても差し支えありません。相続人が多数いる場合や、居住地が離れていて一堂に会することが難しい場合には、この方法の方が便利です。

相続登記に使用するための基本的な遺産分割協議書の例は、次のとおりです。司法書士に相続登記を依頼する場合には、遺産分割協議書の作成もできる限り司法書士に任せることをおすすめします。それでもご自身で作成する場合には、当事務所の「遺産分割協議書の作成」ページなどを参考にし、誤りのないように作成してください。

また、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)に相続登記をご依頼いただく場合、ご自身で作成した遺産分割協議書を署名・押印する前にお持ちいただければ、事前に司法書士が内容を確認することも可能です。

遺産分割協議書(例)

被相続人 甲野 太郎 (平成 年 月 日亡)

最後の本籍 千葉県松戸市松戸○番地の○

最後の住所 千葉県松戸市松戸○番地の○

登記簿上の住所 千葉県松戸市新松戸一丁目○番地

上記被相続人の遺産について、共同相続人間において遺産の分割について協議をした結果、次のとおり決定した。

1.相続人甲野一郎は次の遺産を取得する。

所在 松戸市○○一丁目

地番 ○○番○

地目 宅地

地積 ○○.○○㎡

所在 松戸市○○一丁目○○番地○

家屋番号 ○○番○

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階○○.○○㎡ 2階○○.○○㎡

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。

令和元年○月○日

千葉県松戸市新松戸一丁目○番地

相続人 登記 花子 (実印)

東京都葛飾区亀有一丁目○番○号

相続人 司法 良子 (実印)

千葉県柏市柏二丁目○番○号

相続人 登記 一男 (実印)

5.必要書類の準備と登記申請書の作成

遺産分割協議による相続登記を行う際には、次のような書類が必要となります。

・被相続人の出生から死亡に至るまでの連続したすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

・被相続人の住民票除票、または戸籍(除籍)の附票(どちらの場合も、本籍の記載のあるもの)

・相続人全員の戸籍謄本および印鑑証明書

・不動産を取得する相続人の住民票(本籍の記載のあるもの)

・遺産分割協議書(相続人全員が署名し、実印で押印したもの)

・固定資産評価証明書

必要書類がすべて揃ったら登記申請書を作成します。

司法書士に相続登記を依頼した場合には、登記申請書の作成も司法書士が行います。そのため、相続人であるご依頼者が登記申請書の詳細な記載方法を理解する必要はありませんが、ご参考までに登記申請書の基本例を掲載します(さらに詳しい情報については、相続登記申請書・委任状の作成についてのページも参考にしてください)。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原因 令和7年○月○日相続

相続人 (被相続人 松戸一郎)

千葉県柏市柏一丁目1番○号

松戸 花子 (印)

連絡先の電話番号 047-703-××××

添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報

令和7年○月○日申請 千葉地方法務局松戸支局 御中

課税価格 金1,000万円

登録免許税 金4万円

不動産の表示 (省略)

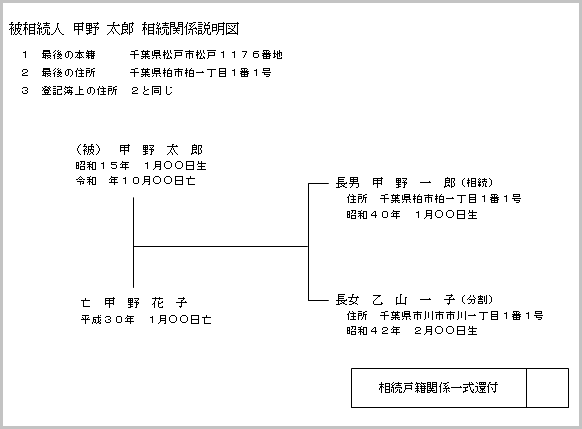

また、相続登記を申請する際に「相続関係説明図」を提出すれば、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本についてはコピーを提出することなく、登記完了後に原本の返却を受けられます。

ただし、登記原因証明情報の一部として提供する遺産分割協議書や被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)については、原本還付の手続きが必要です(住所証明情報として提供する住民票も同様です)。

下記は相続関係説明図の基本的な例です。次のようなシンプルなものであれば、ワープロソフトなどで作成し、A4用紙1枚に出力したもので差し支えありません。

6.法務局への登記申請

相続登記に必要な準備がすべて整ったら、法務局へ登記申請を行います。登記申請は、登記する不動産の所在地を管轄する法務局で行います(たとえば、千葉県松戸市・流山市の不動産であれば、千葉地方法務局松戸支局が管轄です)。

登記申請は郵送やオンラインでも可能ですが、相続人がご自分で申請する場合には、管轄法務局に出向いて手続きを行うのが望ましいでしょう。

登記申請は、登記申請書と必要書類一式を法務局の窓口へ提出することによって行います。その際に登記完了予定日を確認し、完了予定日以降に再度法務局に出向いて完了書類を受け取ります。

ただし、登記申請書や提出書類に不足や誤りがある場合には、法務局から電話で補正の連絡があります。補正の指示を受けた場合には必ず対応する必要がありますので、申請後に法務局から電話があった際は必ず応答してください。

登記申請から完了までにかかる期間は法務局によって異なります。1週間程度で完了する場合もありますが、現在では3週間から1か月程度かかる法務局もあります。

なお、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、原則としてすべての相続登記をオンラインで申請しています。そのため、日本全国どこにある不動産の相続登記でもご依頼いただけますし、遠方の不動産だからといって追加費用が発生することもありません。

松戸市の相続登記のご相談なら

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,400件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2025年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。

松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。

ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。

ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。

※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ