相続登記における被相続人の住所について

相続登記、その他の不動産登記や遺産相続手続きについてのご相談は松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログで更新をおこなっています。

相続登記における被相続人の住所について

(記事公開日:2014年5月13日)

相続登記(不動産の名義変更)の必要書類についての少し専門的なお話しです。司法書士に手続きを依頼する場合には、とくに知る必要のないことですがご参考として解説します。

登記事項証明書に記載されている所有者と、戸籍に記載されている被相続人が同一であることの証明

相続登記をする際には、「不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている所有者」と、「戸籍(除籍)に記載されている被相続人」が同一人物であること証明をしなければなりません。被相続人がたしかにその不動産の所有者であるということを証明する必要があるわけです。

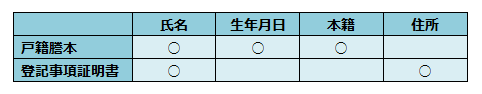

このことを理解するためには、登記事項証明書、戸籍謄本のそれぞれに何が記載されているのかをまず確認する必要があります。

上の表にあるとおり、戸籍謄本には氏名、生年月日と本籍が記載されていますが、住所の記録はありません。一方、登記事項証明書には、所有者についての情報としては住所と氏名が記録されているのみです。

つまり、戸籍謄本と登記事項証明書への記載事項で共通しているのは氏名のみなのですが、たんに氏名が同一であるとの事実のみでは、被相続人(戸籍謄本に記載されている人)と、不動産の所有者(登記事項証明書に記載されている人)とが同一人物であることの証明にはなりません。

ただし、本籍と住所が同一である人の場合には、氏名と本籍および住所が一致することに同一人物であることが認められるので、その他の証明書類は不要です。

被相続人の最後の住所を証するための除住民票(または、戸籍の附票)

戸籍謄本に記載されている人と、登記事項証明書に記載されている人が同一人物であることの証明に使われるのが、住民票の除票(除住民票)、または戸籍の附票です。

住民票の除票(除住民票)

被相続人の住民票の除票(除住民票)に記載されている住所(または、前住所)と、登記事項証明書に記載されている住所が一致すれば、被相続人が不動産所有者であることが証明できます。

ここで使用する除住民票は本籍地が入っているものであるのが原則です。被相続人の戸籍に記載されている本籍、氏名、生年月日と、除住民票の記載とが一致することで同一人物であることの証明になるからです。

戸籍の附票

被相続人の最後の住所を証明する書類としては、除住民票のほかに「戸籍の附票」があります。

戸籍の附票は本籍地のある市区町村で発行されるもので、そこに本籍地がある間の氏名、本籍、住所がすべて記載されています。よって、戸籍の附票によっても、除住民票と同様の証明ができることになります。

なお、戸籍の附票によれば、「登記事項証明書に記載されている住所」から「最後の住所」までに、何度か住所移転をしているときでも、前住所(前々住所)の証明をすることが可能です。ただし、戸籍が改正されたときには、改製前の住所は記載されないので、改製原戸籍の附票が必要となることもあります。

相続人の同一性を証する書面について

被相続人(亡くなられた方)の同一性の証明はここまで解説したとおりですが、相続人の同一性の証明については上記とは少し異なります。

戸籍謄本による相続人の本籍と、遺産分割協議書に記載した相続人の住所とが異なる場合でも、「戸籍謄本による相続人の氏名及び生年月日と遺産分割協議書に添付の印鑑証明書に記載の相続人の氏名及び生年月日とが同一」であるときは、その同一性を確認することができるものとされます。

よって、戸籍謄本と印鑑証明書以外に、住民票(本籍の記載入り)や戸籍の附票の添付は不要とされています。

相続による所有権移転登記申請について、戸籍謄本による相続人の本籍と遺産分割協議書または民法第903条の規定による特別受益の証明書に記載した相続人の住所とが異なる場合、戸籍謄本による相続人の氏名及び生年月日と遺産分割協議書または特別受益証明書に添付の印鑑証明書に記載の相続人の氏名及び生年月日とが同一であるときは、その同一性を確認することができるものとして、別にこれを証する書面として住民票抄本または戸籍の附票の写しを提出することを要しない(昭和43年3月28日付民事三発第114号民事局第三課長回答)。

松戸市の相続登記のご相談なら

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。

松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。

ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。

ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。

※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ