数次相続により前妻の再婚後の子が承継する場合

相続登記をはじめ、不動産登記や相続手続に関するご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお任せください。

当事務所へのご相談は予約制となっております。ご予約の際は、「ご相談予約・お問い合わせ」ページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

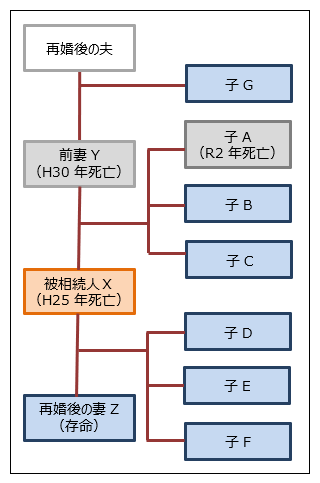

かなり特殊な事例ですが、被相続人の前妻の再婚後の子が、数次相続により遺産分割協議の当事者となることがあります。具体的には、下記のような相続関係が該当します。

被相続人Xには、前妻Yとの間に子が3人(A・B・C)います。また、再婚後の妻Zとの間にも子が3人(D・E・F)います。

平成25年にXが死亡した際には、前妻Yとの子3人(A・B・C)、再婚後の妻Zおよびその子3人(D・E・F)がいずれも存命でした。

その後、前妻Yとの子のうちの1人Aが令和2年に死亡しました。Aは生涯未婚で子もなく、父母もすでに亡くなっています。

一方、前妻Yは、Xと離婚した後に再婚し、再婚相手との間に子Gをもうけています。Gは現在も存命です。なお、前妻Yは平成30年以前に死亡しています。

このような場合、Aが死亡した時点において、Aには子・配偶者・直系尊属(父母)がいないため、Aの相続人は兄弟姉妹となります。

したがって、GはAと母を同じくする異父兄弟姉妹として、Aの相続人に該当します。

その結果、GはAの相続により、Aが生前に有していたXの遺産の相続分を承継することになります。

すなわち、Gは数次相続により、被相続人Xの遺産についての権利を取得し、遺産分割協議の当事者となるという構成になります。

このように、直接の親子関係がない人であっても、数次相続の結果として被相続人の遺産分割協議に関与すべき立場となることがあります。

当事務所では数次相続による相続登記についても多数の取り扱い経験があります。松戸での相続登記全般については、こちらの解説ページをご覧ください

事例の整理と解説(数次相続)

結論は前述のとおりですが、ここではその結論に至る過程を整理して解説します。

(1) 昭和54年の相続(第1次相続)

【被相続人:X】

相続開始時(昭和54年)における法定相続人:

- 配偶者:Z(再婚後の妻)

- 子:A・B・C(前妻との子)、D・E・F(再婚後の子)→ 合計6人の子が存在

【法定相続分(民法900条)】

| 相続人 | 相続分 | 備考 |

|---|---|---|

| 配偶者Z | 1/2 | 配偶者は常に相続人(900条Ⅰ号) |

| 子6名(A〜F) | 残り1/2を等分 = 各1/12 | 子同士の相続分は平等(900条Ⅳ号本文) |

したがって、子の相続分は各1/12、配偶者は1/2です。

(1) 平成25年の相続(第1次相続)

【被相続人:X】

相続開始時(平成25年)における法定相続人:

- 配偶者:Z(再婚後の妻)

- 子:A・B・C(前妻との子)、D・E・F(再婚後の子)→ 合計6人の子が存在

(2) 令和2年の相続(第2次相続=数次相続)

【被相続人:A(平成25年の相続人の1人)】

Aが令和2年に死亡したことにより、AがXの遺産について有していた「1/12の持分」もAの遺産に含まれます。

続いて、Aの法定相続人を確認します。

【Aの相続人】

- 子:なし

- 配偶者:なし

- 父母:すでに死亡(X・Yとも死亡)

- 兄弟姉妹:

- B・C(全血兄弟)

- D・E・F(父方異母兄弟)

- G(母方異父兄弟)

【Aの法定相続分(民法889条・900条)】

兄弟姉妹間の相続分は次のとおり:

- 全血兄弟姉妹の相続分を「1」とすると、 異父・異母兄弟姉妹は「1/2」となります(900条Ⅳ号但書)。

| 相続人 | 続柄 | 相続分 |

|---|---|---|

| B・C | 全血兄弟 | 各1/3 |

| D・E・F | 父方異母兄弟 | 各1/6 |

| G | 母方異父兄弟 | 1/6 |

上記を合計すると1となります。

(3) 数次相続による承継関係

- AがXから相続していた持分(1/12)を、上記B〜GがAから相続します。

したがって、Xの遺産全体について最終的に次のような構成となります。

(4) 平成25年死亡Xの遺産に対する最終的な相続関係

| 相続人 | 相続分 | 備考 |

|---|---|---|

| 配偶者Z | 1/2 | 一次相続時と変動なし |

| 子B・C | 各1/9 ・1/12(Xから)+(Aの1/12×1/3)=1/12+1/36=1/9 | 一次相続に加え、二次相続で全血兄弟としてAの相続分を一部承継 |

| 子D・E・F | 各7/72 1/12(Xから)+(Aの1/12×1/6)=1/12+1/72=7/72 | 一次相続に加え、二次相続で父方異母兄弟としてAの相続分を一部承継 |

| 子G | 1/72 | 二次相続で、Aの相続人(母方異父兄弟)として数次相続による承継(Xの直接の相続人ではない) |

(5) 遺産分割協議の当事者

遺産分割協議を行う際、現時点の持分権者全員が協議当事者となります。よって、配偶者Zおよび子B〜Fに加えて、Aの持分を承継したGも協議当事者です。

つまり、GはXの直接の相続人ではないが、Aの数次相続人としてXの遺産に関与します。よって、遺産分割協議書にGの署名押印も必要となります。

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。

ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。

ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。

※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ