子がいないと誰が家を継ぐのか

(公開日:2014年12月24日、最終更新日:2025年10月1日)

独身で子どもがおらず、今後も結婚や子を作るつもりはないのだが、誰かに家を継がせる方法はないだろうかとのご質問がありました。

詳しい解説は後でしますが、現在の法律(民法)では「家」という制度は存在しません。それでも、先祖代々が名乗ってきた苗字(姓)を引き継ぐ人が存在することを、家の跡継ぎがいると考えるのが一般的でしょう。

また、家にはこだわらないとしても、「○○家の墓」を誰が守るのかと考えると、やはり家を継ぐ人が必要だとの思いが生じてくるかもしれません。

このページでは、「子がいない場合には誰が遺産を相続するのか」、また「家を継ぐにはどうしたらよいのか」について解説しています。

実際に生前対策を行おうとする場合には、専門家に相談したうえで進めていくことをおすすめします。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談については、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧いただき、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

子がいないと誰が家を継ぐのか

1.子どもがいない場合の相続

独身で子どもがいなくても、兄弟姉妹に子がいる場合には、相続や跡継ぎの問題は生じないことも多いでしょう。

ただし、現状では結婚する際に夫の姓を名乗るケースが多いため、兄弟姉妹の子の中に男子がいない場合には、「家を継ぐ子がいない」という状況が生じやすくなります。

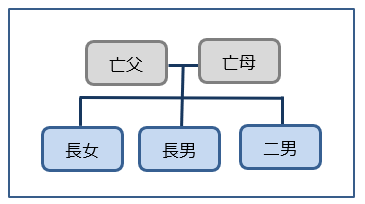

(1) 兄弟姉妹がいる場合の相続

上の図のような家族関係で、長男が独身で子どもがいなかったとします。また、長女は結婚により夫の姓に変わっています。

このような場合でも、二男に子どもがいれば「家の跡継ぎはいる」と考えるのが通常でしょう。ただし、二男の子が女子のみで、その後の結婚により姓が変わったとすれば、「○○家」という家名は途絶えてしまうことになります。

それでは、家の財産を引き継ぐという観点ではどのように考えればよいでしょうか。

3人の子どものうち長男が最初に亡くなった場合、長男が独身で子がいなければ、相続人は兄弟姉妹である長女・二男の2人となります。したがって、長男の財産についても兄弟姉妹を経由して、次の世代に引き継がれていくことになります。

このように兄弟姉妹がいる場合には、相続人が全く存在しないという状況にはなりません。しかし、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、自身の死後に相続人が存在しないという事態もあり得ます。

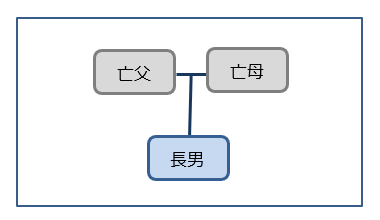

(2) 独身で兄弟姉妹もいない場合の相続

独身で子も兄弟姉妹もいない場合には、相続や跡継ぎの問題について早い段階から考え、対策を行っておくべきです。

一人っ子で兄弟姉妹がおらず、直系尊属(父母)もすでに亡くなっている場合には、相続人が存在しません。この場合、跡取りや家を継ぐ人がいないことになり、財産があれば最終的には国庫に帰属することになります。

自分の財産が国のものとなってしまうのではなく、「誰に財産を引き継ぐか」を自分で決めたいという場合には、遺言書を作成しておくことが必要です。

遺言によれば、法定相続人ではない人に対しても財産を残すことが可能です。たとえば、事実婚(内縁)のパートナーは法律上の相続人ではありませんが、遺贈(遺言による贈与)によって財産を引き継がせることができます。

生前に何の対策もしなければ、大切な人やお世話になった人がいても、その人に財産を引き継ぐことはできません。したがって、早めに専門家へ相談し、遺言書の作成などの対策を講じておくことが望まれます。

2.家を継ぐための養子縁組

「家を継ぐ」ということを「姓(苗字)を引き継ぐこと」と考えると、養子縁組によって家を継ぐ人を新たに作り出すことが可能になります。

養子とは、血のつながりのない親と子の間に、法律上の親子関係を作り出す制度です。市町村に養子縁組届を提出し、受理されると、養子は養親の戸籍に入りますので、姓も当然に養親と同じになります。これにより、家を継ぐ子ができたことになるわけです。

また、独身で子どもがいない人が養子縁組をした場合、その養子が唯一の法定相続人となり、相続開始時にはすべての遺産を相続することになります。

兄弟姉妹がいる場合であっても、第一順位の相続人である子どもが全財産を相続します。そのため、独身で子のいない長男が養子縁組をした場合、親から引き継いだ財産のすべてが養子に承継されることとなります。

さらに、事実婚のパートナーなどがいる場合でも、相続人となるのは養子のみです。そのため、遺産相続について別の意思がある場合には、遺言書を作成しておく必要があります。

どのような遺言を作成すべきか分からない場合には、専門家に相談されることをおすすめします。高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、遺言書作成に関するご相談も承っております。

3.旧民法による家督相続について

明治31年に公布された旧民法では、戸主の地位とその有する権利義務を長男が単独で相続する「家督相続(かとくそうぞく)」が行われていました。

家督相続によって家を継ぐのが、いわゆる「家」の制度です。家督相続においては、長男以外の二男や女子は全く相続財産を取得できませんでした。また、戸主となる長男には相続を放棄する自由が認められていませんでした。

この「家」の制度は、「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を原則とする日本国憲法の施行に伴い、廃止されることとなりました。

具体的には、昭和22年5月3日の日本国憲法施行と同時に施行された「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」の第3条において、「戸主、家族その他家に関する規定は、これを適用しない」と規定されました。その後、昭和23年1月1日に現行法である新民法が施行され、現在に至っています。

4.現代における「家を継ぐ」という考え方(参考)

旧民法の時代には「家」という制度が存在し、長男が強制的に家督を相続する仕組みがありました。しかし、現行民法では「家」という制度自体が廃止され、相続はあくまで個人単位の権利として規律されています。

したがって、現代において「家を継ぐ」という行為は、法律上の制度ではなく個人の意思や工夫によって実現するものです。

現行制度のもとでできる対策

養子縁組

→ 後継者を法律上の子とすることで、姓や財産を引き継がせることが可能。

遺言の作成

→ 法定相続人以外の人や団体に財産を遺すことができる。

→ 事実婚のパートナーやお世話になった人にも遺贈できる。

生前贈与などの活用

→ 遺言と組み合わせることで、より確実に意志を反映させられる。

まとめ

現代では「家督相続」のように、法律によって自動的に跡継ぎが決まることはありません。

しかし、養子縁組や遺言を適切に活用することで、自分の意思で“家を継ぐ人”を決め、財産や姓を承継させることが可能です。

そのためにも、早めに専門家へ相談し、自身の希望に沿った相続・承継の形を準備しておくことが重要です。

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。

ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。

ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。

※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ